Pour que vivent nos quartiers populaires et leurs habitant·e·s !

Un taux de pauvreté trois fois plus élevé que sur le reste du territoire, un taux de chômage trois fois supérieur, un grand nombre de familles mono-parentales, deux fois plus de personnes étrangères… les 5,4 millions d’habitant.e.s des quartiers prioritaires cumulent les difficultés. Pour autant, on ne leur accorde pas souvent la priorité. Ici nous faisons le choix de parler de quartiers populaires, mais surtout, de leurs habitant.e.s.

Je souhaite en effet que l’on reparle de ces quartiers en partant d’abord des habitant.e.s, de leur parcours de vie… avant d’évoquer les barres d’immeubles. Pour comprendre ce qui se joue dans ces espaces de nos villes, il faut changer de logiciel.

« La porte ouverte de la Ville sur le Monde »

Banlieues, cités, quartiers sensibles, ZUP, DSQ, ZUS, ZEP, ZSP, QPV, REP… les mots et les acronymes s’empilent depuis que certains espaces de nos villes sont devenus une catégorie de la politique publique à part entière, la politique de la Ville. Celle-ci porte bien mal son nom, car il s’agit en réalité de s’intéresser aux quartiers populaires. Pourquoi « populaires » ? Car ces quartiers rassemblent essentiellement des logements sociaux construits avant 1977 et proposent donc, dans la Ville, l’offre la plus importante de logements aux loyers abordables.

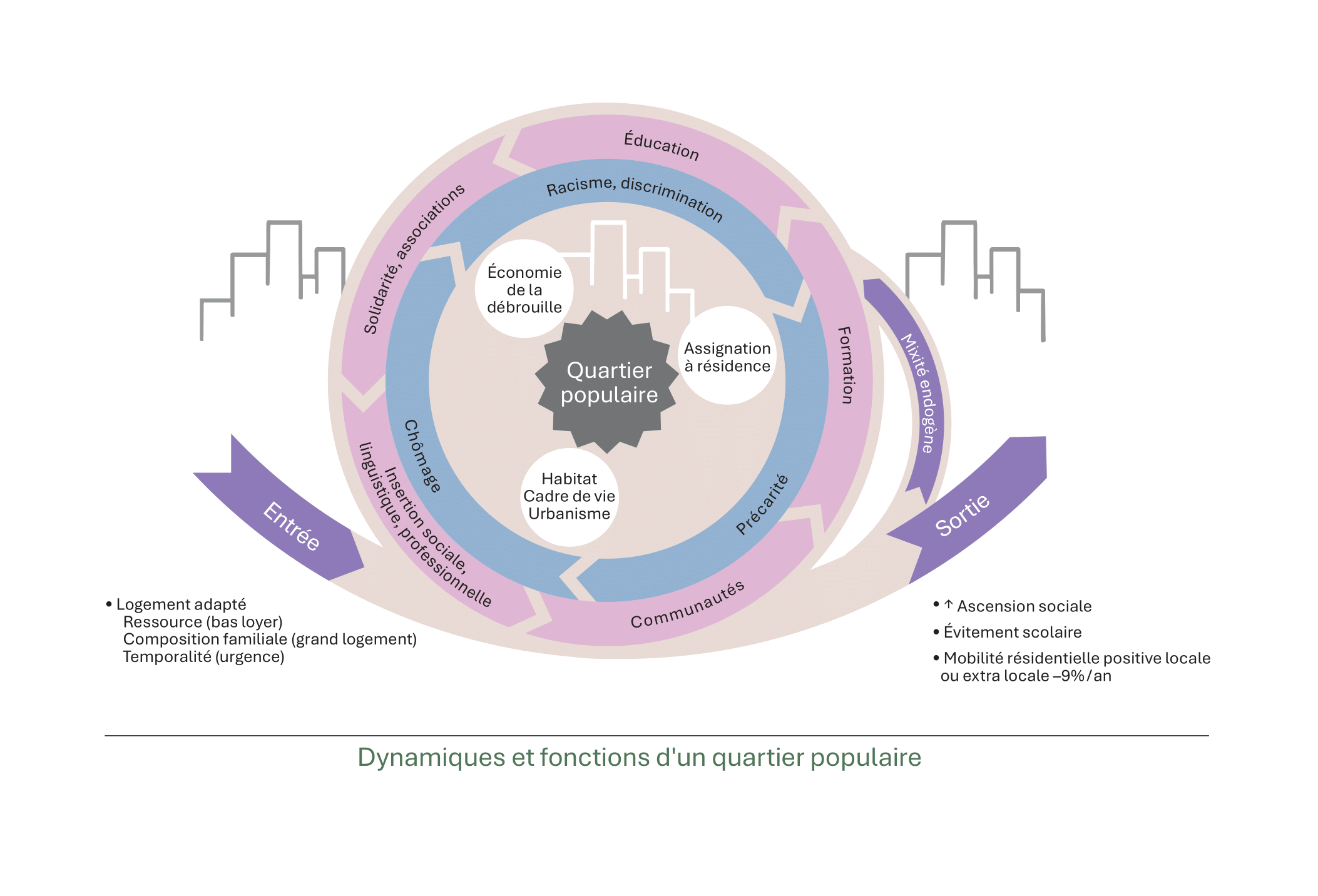

Ainsi, un quartier populaire accueille notamment les personnes les plus pauvres de la Ville. On devient habitant.e d’un quartier populaire (lorsqu’on n’y est pas né.e) parce qu’on y trouve un logement adapté à notre situation : adapté en termes de prix, en termes de taille (les grands logements sociaux ont aussi été construits avant 1977) et de temporalité. Soyons clairs, c’est parfois un non-choix, une urgence, qui amène une famille à s’y installer.

Il faut relever ce qu’il y a de positif dans la capacité d’une Ville à proposer des logements abordables à toutes et tous. Les quartiers populaires jouent un rôle de filet de sécurité en accueillant celles et ceux qui ont un « accident de la vie », une séparation, une perte d’emploi… C’est notamment là que l’on peut rapidement accéder à un logement social.

Le quartier populaire remplit une fonction de sas en étant la porte ouverte de la Ville sur le Monde. C’est bien souvent dans ces espaces de la Ville que les personnes à la recherche d’un ailleurs meilleur, en demande d’asile, en migration économique ou climatique, sont accueillis dans la Ville.

Si le focus est souvent mis sur l’envie habitant.e.s de quitter leur quartier, les quelques études de mobilité réalisées montrent que la mobilité résidentielle y est présente1. Mais pour le quitter il faut deux conditions : en avoir l’envie et les moyens.

*

Entre ces mobilités, ces entrées et ces sorties, il est intéressant de regarder ce qui se joue pendant que l’on vit dans un quartier populaire. Il est souvent admis que les nouveaux arrivant sont plus pauvres que les ménages quittant le quartier. Ainsi un quartier « s’appauvrirait » mécaniquement. Je ne crois pas qu’un quartier, aussi populaire soit-il, dispose d’un compte en banque. En revanche, force est de constater que lors de leur passage dans un quartier populaire nombre familles se sont « enrichies » et ont trouvé les moyens de choisir où elles souhaitaient habiter, et pourquoi pas, de quitter le quartier.

Le quartier populaire un lieu enrichissant ? Ce n’est pas si simple. Des mouvements de fonds positifs et négatifs sont à l’œuvre dans ces territoires multiculturels.

D’un côté, il faut pour bon nombre d’habitant.e.s, affronter le racisme, les discriminations et le désœuvrement : les difficultés d’accès à l’emploi stable, la précarité, la pauvreté mais aussi l’éloignement, géographique ou symbolique, des services publics et des services de santés. Le sentiment de ne pas faire partie de « la grande marche du monde » et l’absence d’attente de la société envers les habitant.e.s des quartiers populaires nourrit et conforte l’exclusion.

De l’autre, il peut aussi être un tremplin. Par l’action combinée des politiques publiques, des associations et des communautés, c’est dans le quartier que l’on trouvera les soutiens à l’insertion linguistique, sociale, culturelle et professionnelle.

À ce titre, l’action des 130 Régies de Quartier est exemplaire. Ces structures associatives créées à l’initiative des habitant.e.s et regroupant les acteurs du quartier, créent de l’emploi pour les habitant.e.s avec des activités qui répondent aux besoins du quartier (propreté, petit travaux, médiation…). Les Régies de Quartier revendiquent de travailler dans une perspective d’insertion globale et d’émancipation de leurs salariés-bénéficiaires. Dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble par exemple, il s’agit maintenant d’une entreprise associative de 75 salariés dont une vingtaine dans des dispositifs d’insertion par l’activité économique. Et d’autres structures dans ce quartier participent à ce mouvement d’accompagnement vers l’emploi : le chantier d’insertion - restaurant l’Arbre Fruité de l’association Solidarité Femme Milena, le PIMMS (Point Info Médiation Multiservice)...

Le quartier populaire rempli alors une fonction de tremplin2 pour bon nombre d’habitant.e.s3, mais sur des échelles de temps très variables.

14 % des habitant.e.s. de Grenoble habitent aujourd’hui dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il serait intéressant de se demander combien y ont déjà habité.

Il est important de comprendre cette dynamique tremplin notamment pour tordre le cou aux clichés du ghetto ou des territoires perdus de la République, il faut également reconnaître qu’elle n’est pas générale.

Une partie des habitant.e.s. des quartiers populaires se trouve privée de la plupart des dynamiques, Premièrement de la dimension politique en étant exclu ou en s’excluant du vote, deuxièmement, de la dynamique d’insertion économique et vivent dans la précarité. Outre le sentiment d’assignation à résidence, le désœuvrement et l’isolement, cela génère des initiatives économiques illicites, voire illégales, que l’on pourrait regrouper sous l’égide de « l’économie de la débrouille ».

De la préparation de gâteaux d’anniversaire, à la réparation automobile sur le parking, cette économie de la débrouille permet de mieux finir le mois. Cependant, la forme la plus ostensible et provoquant le plus de dégâts dans le quartier est le trafic de drogue : exploitation des personnes fragiles, violences, dégradations des bâtiments, pressions sur les professionnels… Si l’immense majorité des habitant.e.s se tient loin de cette activité commerciale illégale4 et 4 bis, l’ensemble en subit les conséquences. Il est fondamental de changer de grille de lecture quant au trafic de stupéfiant et d’interroger à la fois les enjeux de santé publics pour les personnes consommatrices et la tension que cela crée dans les relations quotidiennes avec les forces de police.

*

Pour résumer ces différentes dynamiques parcourant nos quartiers populaires, il faut rappeler ce qu’on précisait au départ de notre raisonnement. Les quartiers populaires accueillent une bonne partie des laissés pour compte de notre système économique, les plus fragiles. C’est à eux que l’action publique devrait s’adresser en priorité.

Si les quartiers populaires ne sont pas tous situés en périphérie des Villes, les habitant.e.s sont presque tous laissés à la marge, mis au ban. Des enjeux de ségrégation géographique existent, mais les frontières symboliques s’imposent à tous leurs habitant.e.s. Ces frontières sont renforcées par le focus médiatique. La stigmatisation des quartiers populaires et « leurs problèmes » témoigne d’une politisation dangereuse, lorsqu’elle n’est pas nuancée. L’image politico-médiatique du jeune de quartier-casquette-capuche renforce la représentation des habitant.e.s des quartiers populaires comme des ennemis de l’intérieur5. Agiter le chiffon de l'insécurité, du trafic de stupéfiants sans interroger les problématiques générales induites par la société capitaliste française est une capitulation politique selon moi. "Les problèmes dans les banlieues", c'est l'arbre qui cache la forêt. Les vraies questions devraient être celles des inégalités sociales renforcés par notre système économique, des discriminations vécues par les personnes racisées dans notre système de santé, de la précarité alors que l'on cumule deux ou trois boulots à la fois. A cet égard, il est plus facile de questionner l'urbanisme des années 60 que les maux de la société des années 2020.

J’ai envie de dire à ces habitant.e.s. de quartiers populaires : Vous n’habitez pas dans un quartier à problème. Vous habitez dans un quartier qui aide à résoudre les problèmes des gens. Grâce aux loyers moins chers qu’ailleurs, aux habitant.e.s accueillants, aux associations, aux services publics… Les problèmes des habitants des quartiers populaires sont produits par une société inégalitaire et injuste. Mais le quartier c’est aussi le lieu où on se rattrape, on se relève, on se retape.

« La question sociale ne se réduit pas à des transformations urbaines ou à une politique sécuritaire »

La situation singulière des quartiers populaires a amené les décideurs a tenté d’y mener des politiques spécifiques. A l’origine de cette « Politique de la Ville » il y a le rapport de mon prédécesseur à la Mairie de Grenoble, Hubert Dubedout paru en 1983 : Ensemble refaire la Ville.

Ce rapport a posé des principes forts :

- Assumer la réalité populaire de ces quartiers

- Assumer de vouloir donner plus à ceux qui ont moins et qui se concentrent majoritairement dans certains quartiers

- Assurer une approche transversale et intégrée : dépasser les logiques de silos des institutions et traiter les causes et non uniquement les symptômes.

- S’appuyer nécessairement sur l’expertise des habitant.e.s en leur permettant de devenir acteur des évolutions de leur quartier

- Articuler le projet urbain et les politiques sociales ; le premier ne devant pas prendre le pas sur l’autre

L'actualité des enjeux posés doit nous interroger. On peut penser qu'Hubert Dubedout avait été particulièrement visionnaire. Mais il faut aussi se demander pourquoi nous n'avons pas réussi à faire bouger les lignes et avancer avec les habitant.e.s dans l'amélioration de la vie sociale et du cadre de vie des quartiers populaires depuis 40 ans.

Avant de revenir sur deux enjeux spécifiques que sont l’ANRU et les questions de sécurité, il faut souligner que les habitant.e.s des quartiers populaires ont d’abord besoin que les politiques de droits communs s’appliquent pour elles et eux à travers l’accès à l’emploi, à une protection sociale et une école de qualité. Or les analyses montrent6 que la politique de la Ville n’arrive absolument pas à rétablir les manquements du droit commun. Il est temps d’affirmer un universalisme proportionné en assumant de décliner les politiques publiques avec plus d’intensité et de transversalité lorsque les besoins sont plus criants. Ce décloisonnement s’invente dans la politique de la Ville et il doit inspirer l’action publique à tous les niveaux.

*

La question urbaine, de l’habitat et du cadre de vie, se pose dans les quartiers populaires, avec plus d’enjeux qu’ailleurs : les villes évoluent, l’urbanisme et l’aménagement du territoire doivent suivre. Les ensembles initialement situés à proximité des lieux de travail de la classe ouvrière doivent pouvoir retrouver une intégration intelligente et harmonieuse dans le territoire.

Créé en 2004 l’ANRU, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, n’arrivera pas à répondre aux besoins criant de rénovation des logements, des équipements et des espaces publics. La participation de l’État s’est peu à peu tari, pour être finalement essentiellement financé par le logement social (Action Logement et les bailleurs sociaux). Cette solidarité de bas de l’échelle avec une gouvernance très centrale a fait entrer les territoires dans des logiques compétitives et freine des réhabilitations plus que nécessaires7.

La gestion de la pénurie des financements pour réaliser des restructurations massives et nécessaires dans certains quartiers, donne lieu à des débats déconnectés de la vie des habitant.e.s, entre élus locaux et l'ANRU pour obtenir quelques financements. Négocier à Paris sous les ors de la République, tenter de limiter les démolitions… alors que c’est avec les habitant.e.s que l’on devrait d’abord discuter. Dans ce contexte il est difficile d’élaborer une stratégie commune d’amélioration du quartier entre habitant.e.s et responsables politiques.

Depuis 2014, nous tentons de trouver un autre chemin de consensus avec l'Agence et d’éviter toute nouvelle démolition inutile. En revanche, les financements des réhabilitations ne sont clairement pas à la hauteur. En ne répondant favorablement qu'à 67% environ des demandes de subventions pour la réhabilitation des logements et des équipements dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, c'est un tiers des opérations nécessaires qui sont repoussées à des négociations ultérieures. A ce rythme il faudra un ANRU 12 pour rénover nos quartiers populaires !

De plus, les bailleurs sociaux qui financent largement ces opérations ont beaucoup perdu en marge de manœuvre financière de par la taxation de leurs loyers par l’État (Réduction de Loyer de Solidarité) et l’augmentation du taux de TVA pour leurs travaux. Il est impératif de leur redonner de la capacité financière à agir.

Il devient urgent de renforcer les moyens financiers de l'ANRU, mais aussi de revoir sa doctrine d'arbitrage entre réhabilitation et démolition. Démolir des logements de qualités, au loyer abordable, est un non-sens écologique et sociale. A chaque fois que cela est possible, on doit privilégier une réhabilitation thermique efficace, à mener avec les habitant.e.s. Les habitant.e.s des quartiers populaires sont en première ligne face à la précarité énergétique en hiver et aux vagues de chaleur en été. D’après la fondation Abbé Pierre, il fait trop chaud l’été dans 70 % des logements de quartiers prioritaires8.

En cas de désordre urbanistique reconnu, une démolition peut s’entendre. Mais l’ANRU a fait le pari politique de défendre la démolition pour accélérer la mixité sociale « par le haut ». Cette approche est globalement un échec, car elle nie les fonctions positives des quartiers populaires et leur histoire, et conduit surtout à accélérer la fuite des habitant.e.s les plus dynamiques9. Puis, l’interdiction d’y reconstruire des logements sociaux, conduit inexorablement à la production d’une offre de logement plus cher, pour des ménages plus aisés, repoussant d’autant les familles populaires, car le taux de logements sociaux dans les quartiers aisés n’augmente presque pas.

Enfin, il est tout aussi important que la participation des habitant.e.s aux grandes décisions qui viennent transformer leur quartier, s'incarne dans des droits réels. En ce sens les propositions portées notamment par l'APPUII et la coordination Pas Sans Nous pour démocratiser la rénovation urbaine et le logement social me semblent aller dans le bon sens10. En effet, il faut sans cesse renouveler ces espaces de démocratie locale, et nous allons expérimenter à Grenoble de nouveaux espaces pour faire participer les jeunes à la vie de la cité.

Agir sur le bâti ne suffit pas et il est nécessaire de renforcer les moyens financiers des contrats de Ville pour soutenir les actions menées dans les champs de l’éducation et l’éducation populaire, le sport et la vie sociale, la formation et l’insertion professionnelle. Le budget de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui pilote les Contrats de Ville et les subventions associées, représente 2 % de celui de l’ANRU... A Grenoble et Echirolles, le renouvellement urbain des Villeneuves mobilise 447 millions d’euros sur 10 ans. Les financements du contrat de Ville représente moins de 1 % de cette somme. Or investir dans l’humain, c’est aussi se donner les moyens de maintenir et de préserver le patrimoine réhabilité. Je propose depuis longtemps que dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, 10 % du budget du projet soit consacré au développement social : financement des actions en faveur de la santé, de l’éducation, la culture, l’insertion économique... Dés lors, cela multiplierait par 10 le soutien de la politique publique aux acteurs associatifs et aux initiatives. Nous pourrions ainsi impulser des vraies dynamiques AVEC les habitant.e.s, qui partent de leur quotidien, de leurs envies, de leur talent, de leurs appétences, de leurs compétences.

*

L’autre enjeu qui touche de manière particulière les habitants des quartiers populaires, est celui de la sécurité.

Le quotidien des habitant.e.s et des policiers intervenant dans les quartiers populaires est réellement pourri par une situation inextricable sans un changement de méthode. Ce ne sont pas les habitant.e.s de quartiers populaires qui ont inventé le trafic de drogue, mais leurs quartiers qui sont devenus des lieux de ce commerce. Cela a des conséquences importantes sur la vie et le cadre de vie des habitant.e.s, alors que les consommateurs viennent de l’ensemble de la Ville. Stigmatiser les vendeurs de stupéfiants sans interroger les privilèges des consommateurs relève d’une posture de déni. Mais la répression sans distinction de l’usage ou de la vente de drogue conduit d’une part à épuiser une partie importante des forces de polices à « écoper la mer à la petite cuillère », d’autre part à installer et structurer des réseaux mafieux.

La légalisation encadrée du cannabis est rendu nécessaire par cet état de fait, mais également parce qu’elle permettrait de mener une véritable politique de santé publique sur cette question.

En sortant de ce duel idiot « trafiquant » contre « policiers » au quotidien, on mettrait également fin à la privatisation de l’espace public des quartiers populaires. Le jeu du chat et de la souris, parfois violent, fait vivre les habitant.e.s dans une tension perpétuelle et crée du sentiment d’insécurité. La légalisation du cannabis permettrait également d’en finir avec les pratiques de contrôles d’identité systématiques, vecteurs de discriminations dès l’adolescence11.

Les forces de polices auraient alors davantage de temps et de moyens pour assurer une véritable fonction de protection des populations et entretenir un rapport de proximité et de confiance. Il est urgent de revenir et de se réapproprier le terme de « gardiens de la paix » et rompre avec cette posture de robocop agissant en territoire extérieur dans laquelle on place nos policiers.

Le karcher de Sarkozy, la machine qu’est devenue l’ANRU, ont voulu effacer du paysage l'espace où sont concentrés, par les lois du marché, les personnes précarisées et discriminées. Leur objectif était inatteignable, car la question sociale ne se réduit pas à des transformations urbaines ou à une politique sécuritaire. L’aménagement de la ville peut devoir évoluer, mais cela a peu de chance d’avoir des effets sur les problèmes de ses habitant.e.s.

« Il s’agit surtout d’être fier des engagements des habitant·e·s des quartiers populaires. De leur faire confiance. »

Agir sur les problématiques des habitant.e.s des quartiers populaires c’est d’abord reconnaître et se donner les moyens de « lever les freins » : mettre en place des politiques publiques pour corriger ce que produisent les inégalités sociales et le racisme.

Dans son histoire, notre pays a mobilisé le faux concept de « race » pour justifier plusieurs siècles de domination coloniale. Si en suivant l’analyse d’Hannah Arendt, nous admettons que c’est le colonialisme qui a créé le racisme moderne, il faut également reconnaître que ce système de pensée a marqué des générations, la production culturelle, une partie du discours politique… une manière de penser l’autre en fonction de son apparence, de ses origines supposées et de son appartenance ou non à l’idée que l’on a de la communauté nationale. Ce racisme fait système lorsque les actes individuels en viennent à créer de la discrimination qui reproduit l’organisation sociale et les inégalités, sans que la puissance publique ne reconnaisse et lutte contre le phénomène.

Ainsi, l’accumulation de ces discriminations systémiques vient faire exister un lien inextricable entre le racisme et la pauvreté, et donc avec les quartiers populaires.

Nous n’améliorerons pas le quotidien des habitant.e.s des quartiers populaires sans prendre le problème du racisme à bras le corps.

Pour ce faire, l’État et les responsables politiques doivent déjà reconnaître la problématique globale et cesser de la réduire à des actes individuels minoritaires : les enquêtes, le testing, et nombre d’études pointent le caractère structurel des discriminations basées sur la race supposée ainsi que vis-à-vis de la religion musulmane. Il faut se donner des moyens pour mesurer et agir sur ces discriminations, et ainsi évaluer l’impact réel des politiques mises en place. Ou encore l’impact des discours politiques stigmatisant d’une droite devenant illibérale et qui légifère sur les tenues vestimentaires des adolescentes. Ou bien celui des contrôles d’identité abusifs en instaurant la remise d’un récépissé par les fonctionnaires de Police et de Gendarmerie.

D’autre part, la pandémie de Covid-19 l’a dramatiquement démontré : ce qui fragilise certaines populations plus que d’autres n’est pas seulement la difficulté d’accès à des services de soin, hospitalier ou en ville, mais les conséquences des inégalités sociales sur la santé des personnes. Bien sûr, l’enjeu de l’accès à des soins de proximité est essentiel. Grenoble est riche d’une histoire en la matière puisque le premier centre de santé à ouvrir ses portes dans un quartier populaire est celui de la Villeneuve en 1973. Plusieurs ont vu le jour ensuite pour constituer aujourd’hui un collectif de cinq centres de santé dans des quartiers populaires. Les centres de l’AGECSA sont une ressource précieuse et un rempart incommensurable, car ils garantissent aux habitants et habitantes des quartiers populaires l’accès aux soins. Mais encore faut-il savoir de quel type de soin nous parlons. S’il s’agit d’une médecine industrielle, à la chaîne, où les consultations durent dix minutes, le temps de prescrire à tout va, alors le remède est pire que le mal. Au contraire, il faut savoir prendre la santé comme relevant de nombreux déterminants et donc travailler en liant différentes spécialités et en déployant des programmes de santé publique, comme le fait l’AGECSA pour les enjeux d’obésité et d’alimentation.

Les habitant.e.s des quartiers populaires subissent de nombreuses discriminations et dominations qui exposent leur santé plus que celle d’autres populations. Prendre en compte ces discriminations dans le travail de soin et partir des besoins des personnes concernées, construire avec eux les voies de la lutte contre les inégalités sociales de santé est tout aussi indispensable. C’est ce que s’emploient à faire, avec succès, les centres de santé communautaire comme celui du Village 2 à Échirolles.

La pauvreté, la précarité, la faim… ce sont aussi des violences subies par les habitant.e.s des quartiers populaires, alors que nous avons les moyens d’inventer un système qui permette que chacun.e ait accès à une alimentation de qualité.

En France, l’inflation impacte de manière considérable l’accès à une alimentation de qualité. Plus de 7 millions de personnes se trouvent en situation de précarité alimentaire12. Fin 2022, 2,4 millions de personnes étaient accueillies par les banques alimentaires et le nombre de personnes accueillies a augmenté de 9% au premier trimestre 2023. Entre 2020 et 2023, les banques alimentaires ont enregistré une hausse de 34% de personne recourant à leurs services13. Dans les quartiers populaires, le Secours populaire a enregistré une hausse de 45 % des demandeurs depuis les confinements14.

Si les dispositifs d’aide alimentaire sont essentiels pour permettre à chacun.e de pouvoir manger à sa faim, ce modèle de solidarité comporte des écueils inacceptables. Il renvoie une violence symbolique à ceux et celles qui n’ont pas un accès autonome à l’alimentation15 et ne nous permet pas de nous émanciper du système agro-industriel, en favorisant la paysannerie. Parallèlement, l’accès à une alimentation issue de l’agriculture biologique et locale, un marqueur de l’écologie politique, est l’apanage des classes moyennes et supérieures blanches16. Je rejoins le constat accablant, de Fatima Ouassak, politologue, qui a observé à Bagnolet un délaissement des questions liées à l’alimentation par les écologistes. Or, amener la question des menus végétariens, des pesticides, des produits saturés sont des enjeux d’émancipation du système d’exploitation industrielle.

En 2023, nous avons fait le choix, à Grenoble de sortir de la logique de charité et de rendre concret le droit à l’alimentation à travers l’expérimentation de la Sécurité sociale de l’alimentation. Elle repose sur trois piliers : l’universalité, le financement par la cotisation et le conventionnement démocratique des professionnels17. Elle permettra de bien manger, la rémunération juste des producteurs et la préservation des ressources. L’appropriation collective des enjeux de l’alimentation est un levier politique majeur pour transformer nos systèmes alimentaires et sanctuariser le droit à l’alimentation pour tou-tes.

*

Nous devons ensuite renforcer les dynamiques positives qui font vivre nos quartiers populaires. Nos quartiers sont accueillants : nombre d’association, de centres sociaux, de Maison des habitants à Grenoble, proposent des Ateliers Socio-linguistiques à destination des primo arrivants, et bien souvent ce sont des engagements bénévoles qui font vivre ces espaces. Il faut en finir avec la perpétuelle course aux subventions pour soutenir ce type d’actions et revenir à des conventions pluri-annuelles de financement.

De même, le secteur de l’insertion par l’activité économique est très présent dans nos quartiers populaires, et il doit être reconnu et soutenu. Il s’agit notamment d’adapter et soutenir le modèle associatif des Ateliers Chantier d’Insertion qui touche le public le plus éloigné de l’emploi, de conforter et encourager les Régies de quartier et de territoire…

Il s’agit surtout d’être fier des engagements des habitant.e.s des quartiers populaires. De leur faire confiance. De saluer les milliers de bénévoles qui font vivre les clubs de sports, les associations d’éducation populaire, celles et ceux qui accompagnent les enfants pour leurs devoirs, celles et ceux qui viennent en aide aux plus pauvres avec des distributions alimentaires… De reconnaître et s’inspirer des dynamiques d’émancipation des femmes, « daronnes et potomitans, qui font de ces territoires délaissés des communautés-territoires, tremplins pour nos métropoles »18.

Les reconnaître c’est aussi leur donner des moyens, notamment en facilitant la création d’emplois associatifs. Mais aussi affirmer que c’est leurs engagements qui fait la République ; n’en déplaise aux tenants d’un « Contrat d’Engagement Républicain » dont le fond de suspicion généralisée jette le discrédit sur les millions de personnes engagées dans nos associations19.

Du côté des écoles des quartiers prioritaires, des moyens ont été développés pour les écoles avec les Cités éducatives et le dédoublement des classes. Mais le chemin reste long : le taux de réussite au brevet n’atteint que 80 % dans les collèges publics situés à moins de 300 mètres des quartiers prioritaires, contre 87,4 % dans les établissements plus éloignés. De même les rails de l’orientation mènent irrémédiablement une part plus importante de ces élèves vers les filières professionnelles ou technologiques20.

Alors il nous faut commencer par réconcilier les parents et l'institution pour agir ensemble en co-éducation.

La crise du Covid a été un temps d’éloignement entre parents et écoles, avec un accroissement des inégalités scolaires, notamment dans les quartiers populaires, en lien avec la promiscuité des logements, la fracture numérique et les plus grandes difficultés à accompagner le travail scolaire. La question de la coéducation est fondamentale. Des mesures comme les 11 espaces parents portés par la ville de Rennes, dans ou à proximité des écoles, rapprochent les parents des écoles et revalorisent le concept de co-éducation. L’école doit mieux prendre en compte les parents de familles populaires, quelle que soit leur façon de s’habiller ou leur religion, c’est ça aussi la laïcité.

L’école de la république doit réussir à accueillir tout le monde et ne pas exiger a priori une maîtrise des codes scolaires de la part des familles. Il doit s'agir d'un apprentissage commun et les différences culturelles, les expériences vécues, les langues parlées… ne doivent pas faire peur, mais enrichir l'école.

Enfin, il nous faut ouvrir nos écoles sur la nature : en désimperméabilisant les cours, en permettant de faire classe à l’extérieur. Ou encore à Grenoble, par le biais des bases de plein air municipales qui permettent aux classes de passer des séjours en montagne, en campagne ou au bord de la mer. L’occasion de découvrir ses camarades et ses enseignant-e-s sous un autre jour, de se créer une expérience collective et de faire l’expérience de la nature.

« Vers un projet d’écologie populaire »

Je pense l’avoir montré, il est tout à fait possible, par l’action combinée des politiques publiques et la mobilisation des habitant.e.s, de faire des quartiers populaires où il fait bon vivre. Et alors, enrichi.es par leur passage, ils et elles pourront choisir. Il ne s’agira plus de prétendre qu’installer des ménages plus riches quelque part règle les problèmes sociaux des autres. Mais de donner envie de rester. De miser sur une mixité sociale endogène.

Si j’ai souhaité partager ma vision politique des quartiers populaires, c’est parce que nous avons la responsabilité de dénoncer sans relâche le paravent politico-médiatique construit par la droite et l’extrême droite, cet écran de fumée nauséabonde destiné à nous cacher des problématiques concrètes des habitant.e.s : précarité et racisme, inégalités sociales, faiblesse des services publics, pollution de l’air, logements à réhabiliter… les personnes qui vivent dans les quartiers populaires méritent que l’on parle d’elles et de toutes leurs vies positives. En tant qu’écologiste et défenseur de la justice sociale, je crois fondamentalement au fait que nous ne pourrons pas transformer la société sans embarquer les habitant.e.s des quartiers populaires. Nous avons besoin d’elles et d’eux pour donner un avenir positif à notre société commune.

Les habitant.e.s des quartiers populaires peuvent être fier.e.s d’habiter des espaces de solidarités et de multiculturalité, auxquels nos Villes doivent tant. Il s’agit de pouvoir être fier de venir de quelque part, fier d’être là où l’on est, et fier d’aller ailleurs. En gagnant cette dignité, on se raccroche à ce territoire et alors, on n’est plus seulement logé là. On habite. On peut agir. On a envie de le protéger. De protéger les personnes qui y vivent contre les pollutions aux micro-particules, de construire des circuits-courts pour que l’alimentation de qualité ne soit plus réservée aux plus riches. De lutter contre le réchauffement climatique, et ses conséquences pour les habitant.e.s des logements passoires-logements bouilloires. C’est là que je saluerai Fatima Ouassak, dont le travail et nos échanges, m’ont bien-sûr largement inspiré, ainsi que mes discussions avec Mohamed Mechmache et le réseau Pas Sans Nous ou encore le travail fait par l’association Banlieue Climat.

Ensemble nous pouvons construire un projet d’écologie populaire.